粤港澳大湾区是指包括广州、深圳、珠海、东莞、佛山、惠州、江门、中山、肇庆在内的珠三角九市以及香港、澳门两个特别行政区组成的世界级城市群(下文简称“九市二区”)。2015年国家发改委、外交部和商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中首次明确提出打造粤港澳大湾区的设想。2017年3月,李克强总理在政府工作报告中提出研究制定粤港澳大湾区的发展规划,将粤港澳大湾区的建设提升到国家战略层面。2017年7月,在习近平总书记的见证下,国家发改委与粤港澳三地代表共同签署了《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》,这标志着粤港澳大湾区正式成立,三地将在中央部门的支持下进入全新的合作阶段,在国家经济发展与对外开放中承担新一轮的国际职能。

粤港澳大湾区一直是我国入境旅游发展最成熟、发展环境最优越的区域,港澳两地作为国际性门户城市与知名的国际旅游目的地,吸引着大规模的国际游客及中国内地游客,旅游业一直是两地的支柱产业和重要的经济发展动力。而珠三角作为我国改革开放的先驱,在我国入境旅游市场中一直占据着举足轻重的地位,2016年珠三角九市接待入境过夜游客高达3300万人次,占据全国入境旅游市场的55.7%,对我国入境旅游发展具有重要的带动作用。随着粤港澳大湾区的进一步建设与开放,入境旅游作为带动区域经济发展的重要产业,同时也是粤港澳大湾区向世界推介形象的重要渠道,将成为三地合作的重点之一。

以往研究多将广东省、香港、澳门作为独立的研究对象,较少从市域层面将其作为一个整体进行剖析。近年来看,粤港澳三地入境旅游市场正处于调整期,多个客源市场表现乏力,回升趋势较不明朗,从区域入境旅游客源市场的角度进行分析,三地的市场格局分处不同阶段,有较好的合作契机。在粤港澳大湾区建设背景下,一体化发展的加快将为大湾区的入境旅游市场带来新的机遇。

一、粤港澳大湾区入境旅游整体格局分析

(一)区域入境旅游发展不平衡,呈现明显的多级格局

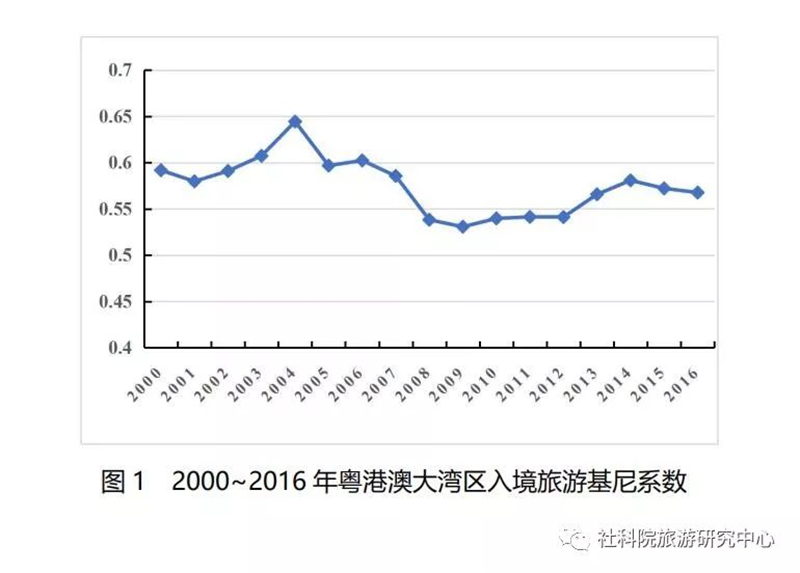

基尼系数是国际上通用于度量区域内收入不平等状况的指标,介于0~1之间,基尼系数越大,表示不平等程度越高。联合国开发署规定基尼系数超过0.4的区域存在严重的“贫富差距”,本研究以各市接待入境过夜游客数代替地区国民收入,采用平均值法计算基尼系数,以此来度量粤港澳大湾区入境旅游发展的不平衡程度。如图1所示,粤港澳大湾区入境游客基尼系数自2000年起长期维持在0.5以上,2005年一度接近0.65,之后虽有波动下降的趋势,但仍高于联合国划定的0.4,可以发现大湾区内九市二区入境旅游发展不平衡,存在极化分布情况。

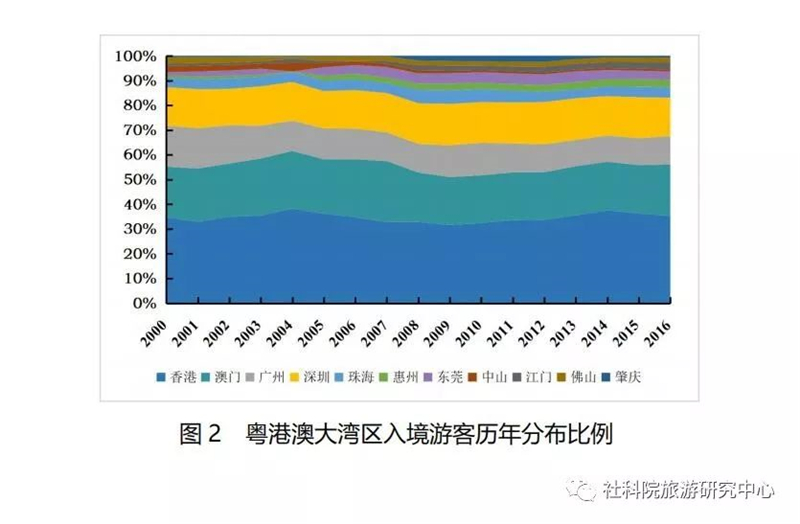

从入境游客的分布数据来看,2000~2016年间粤港澳大湾区九市二区的入境旅游市场一直呈现明显的多级格局。香港、澳门两区的旅游组织和集散功能远强于珠三角九市,长期占据大湾区入境旅游市场份额的50%以上,位于第一层级。其中香港接待入境过夜游客总数从2009年的1692.6万人增加到2016年的2665.3万,年均占比35%,体量接近珠三角九市总数的80%,澳门的入境旅游规模虽低于香港,但仍以21%的年均市场份额遥遥领先于珠三角九市。而珠三角九市内入境游客同样集中于城市功能更为综合、旅游资源更为丰富的广州、深圳,其中深圳因为毗邻香港而吸引到绝大部分的香港游客,占比保持在14%~17%间,其入境过夜游客在2010年后首次超过1000万人次,广州的市场份额则呈波动下降趋势,从2000年的16%下降为2016年的11%,逐步落后于深圳。

其余七市的比例虽有波动上升,但和值至今没有超过20%,同时位于第三层级。其中珠海同样凭借作为入境口岸的区位优势分流了大量的入境游客,以4%的年均市场份额位于深圳、广州之后。大湾区中部的东莞、惠州、佛山等市不仅是岭南文化的富集地,同时还因工业立市而形成了多个产业集聚区和工业专业镇,吸引了大批的商务、购物和美食旅游者,但发展较为分散,分别占大湾区入境旅游市场的3.25%、2.08%、1.89%。江门作为著名侨乡同样吸引了不少来自港澳台、美洲地区的侨民回乡探亲。相较之下,中山、肇庆则因知名度较低、竞争力较弱而处于边缘位置,近年来占比均不到1%。

总体来看,目前粤港澳大湾区的入境旅游格局呈现明显的多级格局,国际化程度较高且入境旅游发展成熟的港澳两区位于第一层级,深圳广州位于第二层级,其余七市位于第三层级,旅游组织和集散功能均有待提升。

(二)入境旅游经过多阶段发展,旅游地理格局稳定

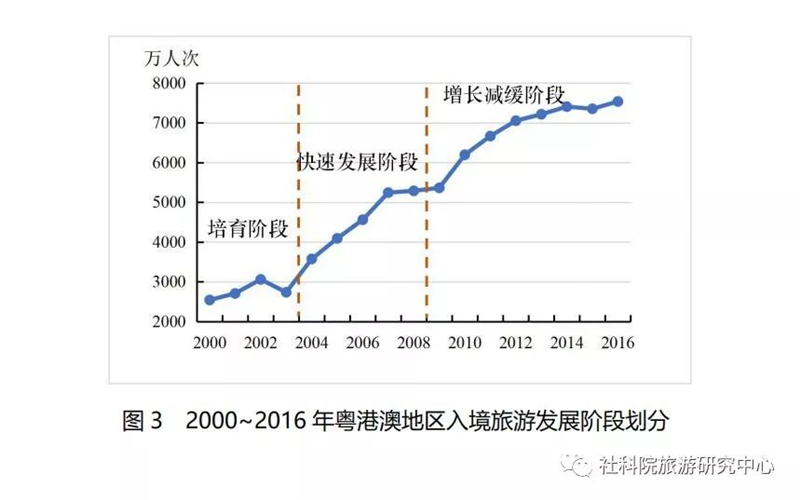

根据大湾区不同时期入境旅游的发展情况和重大事件的影响,将2000年以来入境旅游发展划分为三个阶段:培育阶段(2000~2003年)、入境旅游快速发展阶段(2004~2008年)、增长减缓阶段(2008~2016年)。

在入境旅游培育阶段,粤港澳大湾区的入境旅游一直保持着平稳增长, 除2003年受“非典”影响,大湾区入境旅游出现高达10%的降幅以外,区域整体发展趋势良好,多个市场未经全面开拓,发展潜力较大。2003年7月后,以广东为首的多个省市放开港澳个人自由行,这项重要政策刺激了香港、澳门两区的旅游业发展,2004年两地接待入境过夜游客相比于2002年分别增长了28%、27%,中国内地逐步成为港澳两地入境旅游的支撑市场。在港澳两地的带动下,大湾区整体入境旅游规模在这一阶段中一直保持10%以上的增速快速发展。

而后随着2008年全球金融危机爆发,国际经济不景气使得近年来国际旅游市场增长缓慢且竞争持续加剧,粤港澳大湾区的入境旅游市场也受到影响而呈现低迷的发展态势,进入增长减缓阶段。这一阶段中,粤港澳大湾区接待入境过夜游客总量呈稳定上升趋势,从2009年的5360万人增加到了2016年的7532万。但从年增长率看,8年间整个区域入境旅游市场增速整体呈现波动下降的趋势,增长明显放缓,2015年甚至出现负增长的情况。同时,2014年后所发生的非法“占中”事件、大陆小孩在港当街便溺、“反水客”游行等事件严重影响了内地和港澳的民间关系,访港澳的内地游客锐减导致2015年港澳两地接待入境过夜游客总人数分别出现4%和1%的下跌,相对应地,来访珠三角九市的港澳游客数量也有所回退,整体市场从而出现萎缩。无论是从区域还是各地域单元看,这一阶段粤港澳大湾区的入境旅游发展有下降趋势,发展态势低迷。

在上述三个发展阶段中,粤港澳大湾区入境旅游一直维持着多级格局,高度国际化的港澳两地长期处在第一层级,与珠三角九市的差距不见减小。深圳、广州则作为珠三角的双核心,旅游组织和集散功能较强而位于第二层级,其中深圳近年来入境旅游规模不断扩大,自2010年超过1000万人次,有望进入第一层级。其余七市则由于旅游吸引力较低、旅游组织和集散功能较弱而始终处于第三层级。总体来说,旅游吸引物的不可移动性、空间不平衡性和旅游者的可选择性之间的矛盾使得旅游发展水平的差异和极化长期存在。

(注:本文所有入境过夜游客数据主要来源于香港统计年刊(2000~2016年)、澳门统计年鉴(2000~2016年)、中国旅游统计年鉴(2010~2017)、珠三角各市统计年鉴(2010~2017年)、广东省统计年鉴(2000~2017年),部分数据由广东省旅游局及部分城市旅游局提供。)

*该文观点仅代表作者本人,本网站系信息发布平台,仅提供信息储存空间服务。如有侵权,请联系删除!